【HumanIKのやり方①】|はじめてのHumanIK入門・セットアップ編【Maya】

はじめに

こんにちは、うのたきです。

去年の末くらいから始めていたモデリングを、最近になって再始動しました。一度忙しくて中断してましたが、早くアニメーション付けられるところまで進めたいです!

そんなことは置いといて今回は、Mayaで使える便利な機能【HumanIK】について、私の備忘録も兼ねてご紹介していきます。

HumanIKとは、ジョイントが入っているモデルに対して簡単にIKとFKのアニメーションコントローラーを追加できる仕組みで、アニメーション作業をグッと楽にしてくれる機能です。

また、ジョイントの構成が似ていたり、初期ポーズ(Tポーズとか)が同じなら、他のHumanIK実装済みのモデルに、作ったモーションを流用出来るようになる汎用性も兼ね備えていて、趣味や仕事でも役に立つことが出来るはずです。

そのような感じで、慣れておくと作業効率が格段に上がるので、よく分からなくて手を出せていない方や知らなかった方はぜひ一度試してみてください!

IKとFKってなに?どう違うの?

先ほど、IKとFKのコントローラと書きましたが、それぞれの特徴と使いどころを今回はざっくり書いていきます。IKとFKという略語だけ覚えていれば絶対問題ない気がしています。

- IK(インバース・キネマティクス)

たとえば手のIKコントローラーを動かすと、肘や肩、体なども連動して動く方式です。

【使いどころ】

地面に足が付いてる時や、 机に手をついたり、物を手に固定したい時とかに使います。 あと、腕や足等の微妙な軌道の歪みを調整するときにも使ってみると簡単に良くなることもあります。

【注意点】

手が固定された状態で体が動くので、肘が変な方向に曲がったり、手は動いていないのに肘が伸びたり折れ曲がったり、瞬間瞬間腕を伸ばしきりの動作が生まれてビクビクとカタつきになって不自然になってしまいます。 - FK(フォワード・キネマティクス)

肩や肘、手などのパーツを1つずつ回転させて動かす方式です。

【使いどころ】

IKの方が向いている時以外では基本的にFKを使います。

FKの方が本来の人の体の動きに近い動かし方なので自然な動きになりやすいです。

【注意点】

何かに固定させ続けるのは難しい。

軌道の調整についても、たとえば腕の軌跡が歪んでいると肩、腕、肘(もしかしたら胸や腰も原因かもしれない)といった各所のアニメーションカーブを調整する必要があります。

このように、お互いに得意・不得意があり補完し合っているので、どちらか一方しか使わないっていうのは手練れじゃないと難しいので、両方のコントローラを使い分けるのは大切です。

また、自力でIK/FKコントローラーを付けるのは、ノード周りの知識も必要で敷居が高いのに反してHumanIKはほとんどマウス操作で設定出来るのでとっても簡単で便利なんです。

HumanIKの設定手順

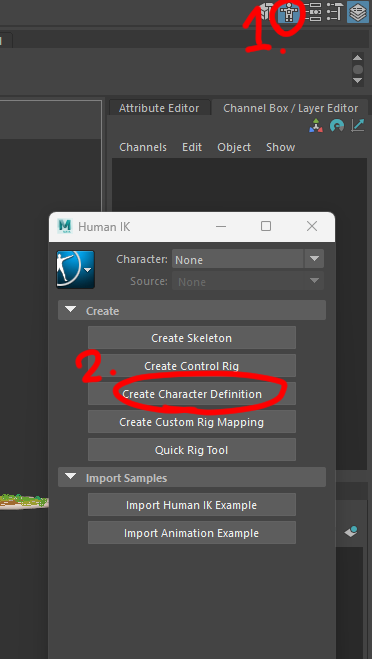

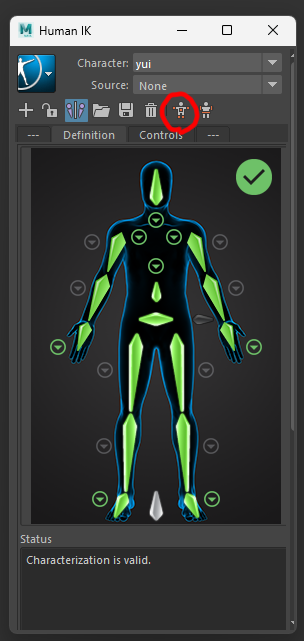

① Maya右上のTポーズアイコンをクリックして「Human IK」ウィンドウを開き、その中の「Create Character Definition」ボタンを押します

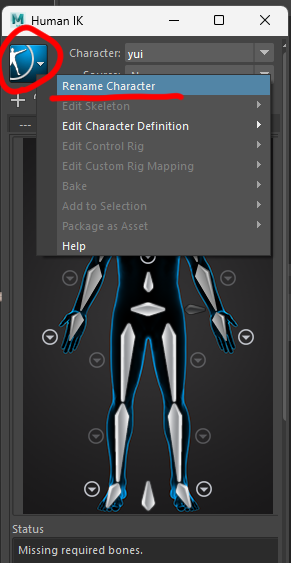

② 忘れずに左上の青い人体アイコンから「Rename Character」で名前を付けておきましょう。

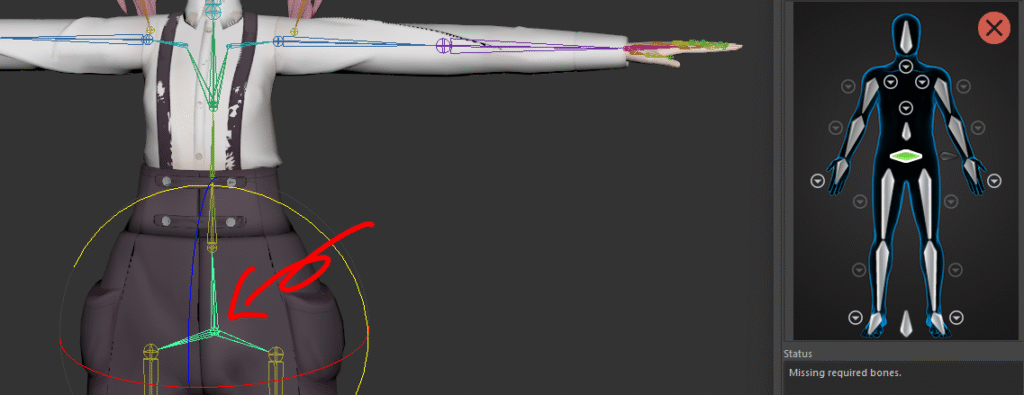

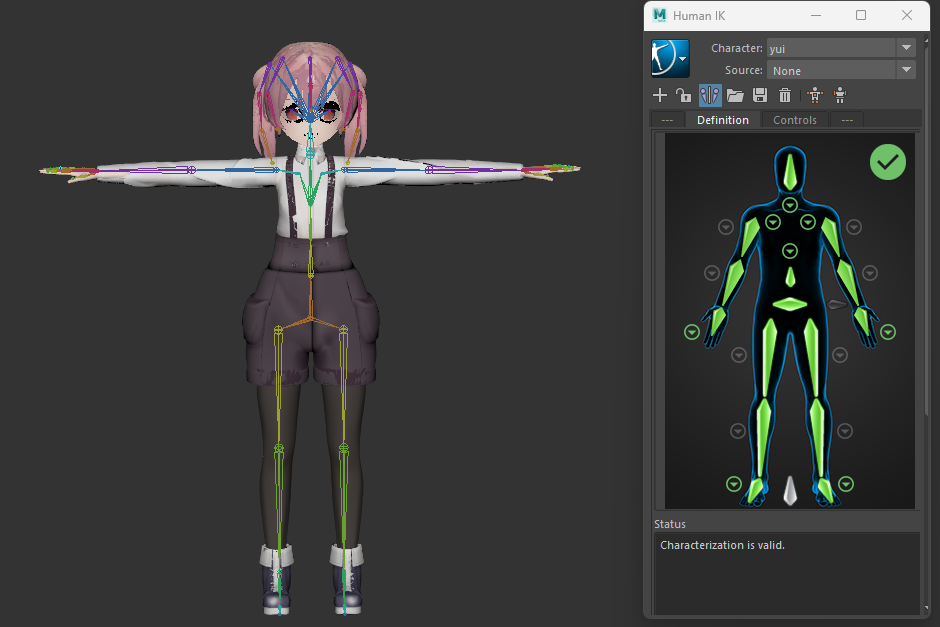

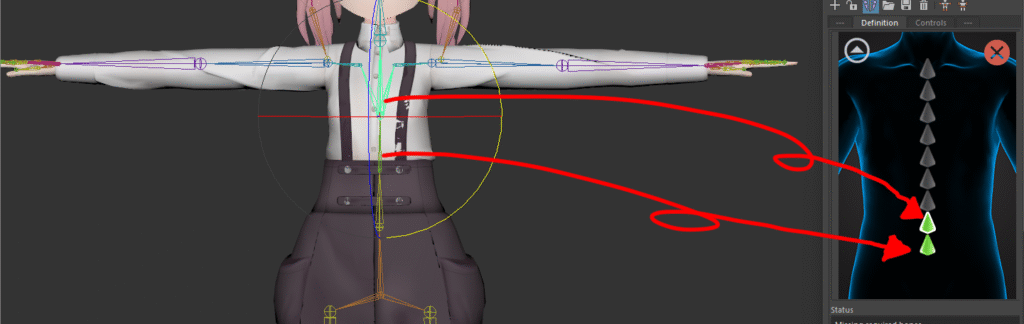

③ 中央の人型の各所にある四角形の部分をダブルクリックします。その位置にあって対応するジョイントをビュー画面か接続されて緑色に変わります。

④ その操作を身体中の白い四角形にもやって、作ってあるジョイントが全て接続しましょう。

・うっかり間違えたら四角系の部分を右クリック → 「Clear」でやり直せます

・腕・脚・指は片側だけ接続すれば、もう片方も自動で反映されますが、念のために正しいか確認しましょう。特に指の接続のちょっと間違えられがちです

・spineが複数あって余っている場合は、腰部分の下矢印から展開して下から順に接続してください。間隔を空けて接続していくと上手くいきませんでした。

⑤ 全部接続したら「Create Control Rig」ボタンで完成!

試しに実際に動かしてみよう

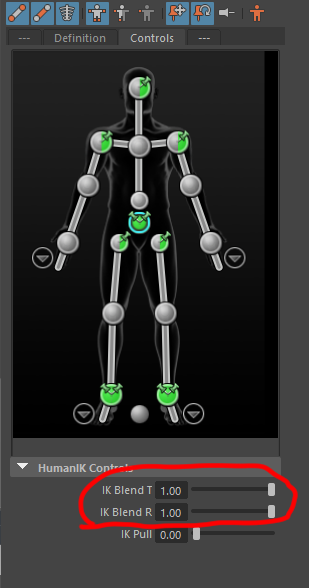

作成したリグは、「Controls」タブ内の人型の中の丸や棒のようなコントローラを選択して操作していきます。

FKとIKの切り替えは、人間の下にあるHumanIK Controlsの数値で行います。

数値0がFKモードで白い丸です。

数値100がIKモードで緑の丸になります。

それだけだったら分かりやすいのですが、コントローラごとに「トランスレート(IK BlendT)」と「ローテート(IK BlendR)」でIKとFKが別々に切り替えられるので、最初は少し戸惑うかもしれませんが、

一度慣れてしまうと楽にモーション付けられるようになるので色々どう動くか試してみてください。

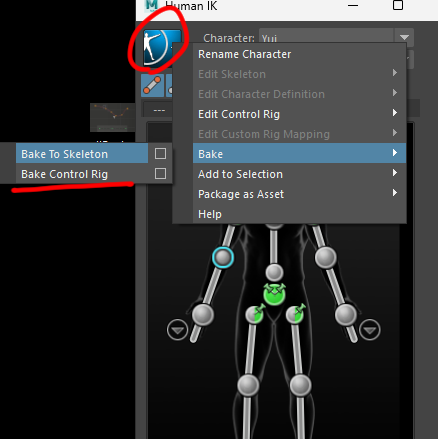

一通り付けたら、左上の青いアイコンからBake→Bake to Control Rigでコントローラにベイクします。

そうしたらまたHumanIK ControlsからIKコントローラにしたりFKコントローラにして調整したりを繰り返して良い感じのアニメーションにしていきます。

一度ベイクしているのでアニメーションレイヤーで重ねていってもいいかもしれませんね。

おわりに

ちなみに、私が就活していた時は、フリーのリグモデルや、自作のへなちょこリグモデルでアニメーション作っていてHumanIKを使っていませんでしたが、

現場ではHumanIKを使う案件が想像以上に多くてもっと慣れておけば良かったと感じました。

FKで動かしたい時は丸いコントローラよりも棒のコントローラの方が調整しやすいかも、みたいなHumanIKで覚えておきたい操作やTipsについても、また別の記事でまとめていこうと思っています。

以上です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

最新記事

- 未経験・他業種の私が3DCGアニメーターになるまで【転職体験談】

- 【Maya】HumanIKモーションをクリップ化!TimeEditorで動きを組み合わせてみよう!

- 【Maya】ベイク後カーブがぐちゃぐちゃに!? カンタン直し方とぐちゃらせない設定についての備忘録【Independent Euler】

- 【Maya】モーションを他キャラに移してみよう!HumanIKリターゲットのやり方

- 【Blender入門】言語設定とメイン画面からはじめる、基本操作ガイド

コメントを残す